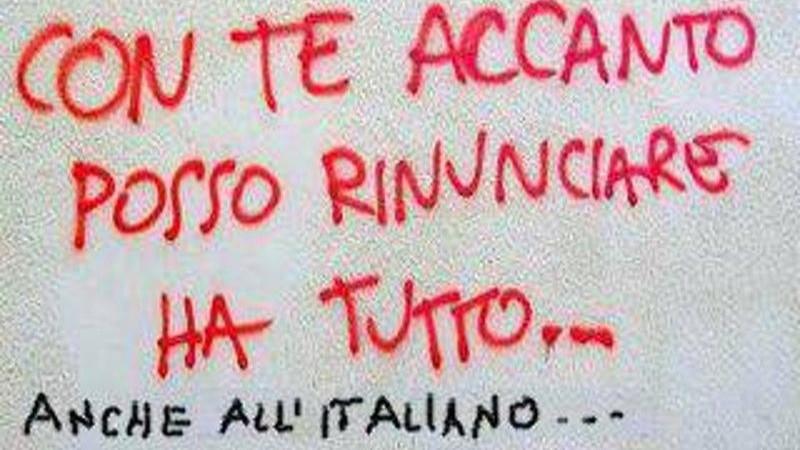

Da “avvolte”, “pultroppo” sino al “linguine”: gli italiani bocciati in grammatica – ecco gli errori più comuni

Il congiuntivo è un optional, l’apostrofo un oggetto misterioso. E tra pronomi femminili e maschili è il caos

Si scrive “Qual è” o “qual’è”? Meglio “Da” o “Dà”? Sono alcune delle incertezze più ricorrenti nell’utilizzo della lingua italiana. Un’indagine, realizzata in occasione dell’uscita del book-game “501 quiz sulla lingua italiana”, svela i principali errori grammaticali commessi dagli italiani e cosa fare per evitarli e ridare dignità al nostro idioma nazionale. Oggi quasi 7 italiani su 10 (68%) litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato. Una problematica che secondo gli esperti è anche frutto dell’abuso di internet e dell’uso di neologismi e anglicismi, che hanno reso gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte un ragionamento sensato nel proprio idioma. “Qual’è”, “pultroppo”, “propio”, “avvolte”, “al linguine” senza dimenticare gli imperdibili “c'è ne” e “c'è né”, gli errori degli italiani variano dall’apostrofo (62%), al congiuntivo (56%) passano per la declinazione dei verbi (50%) e la punteggiatura (52%).

Ma quali sono i classici errori che commettono gli italiani?

“Qual è o qual’è?” (71%) resta tra quelli più comuni. L’apostrofo in questo caso non va messo, infatti “Qual è” si scrive senza. Sempre.

L’apostrofo quando si mette? Semplice, con tutte le parole femminili, quindi: “un’amica sì” e “un amico no”. L’errore riguarda il 62% degli intervistati.

L’uso del congiuntivo (56%) poi mette sempre a dura prova gli italiani. “L’importante è che hai superato l’esame”, seppur molto usata questa è una formula grammaticale scorretta perché in questo caso bisogna usare il congiuntivo: “L’importante è che tu abbia superato l’esame”.

I pronomi (52%) sono un altro grande errore commesso dagli italiani che vivono all’estero. “Gli ho detto che era molto bella”. In questo caso, in riferimento ad una persona di sesso femminile, bisogna usare il pronome “le”: “Le ho detto che era molto bella”.

Un errore molto diffuso nella lingua italiana, sia nel parlato che nello scritto, riguarda la declinazione dei verbi (50%), specialmente per quanto concerne l'uso dei tempi verbali e la scelta dell'ausiliare. Questi errori non sono solo semplici sviste grammaticali; spesso sono un segnale di un allontanamento dalla padronanza della lingua, riflettendo un parlato più superficiale o l'influenza di dialetti e gerghi locali che semplificano o alterano le complesse regole della coniugazione italiana.

C o Q? (il 48% sbaglia) Non si scrive “evaquare l’edifico”, ma “Evacuare l’edificio”. Allo stesso modo “il mio reddito è profiquo” è sbagliatissimo. Si scrive “il mio reddito è proficuo”.

Ne o né (44%) è un altro di quegli errori “da penna rossa”. L’accento su “né” si utilizza quando questo vuole essere utilizzato come negazione.

Un po, un po’ o un pò? (37%) La parola “pò” con l’accento risulta sempre più diffusa. La grafia corretta è “un po’ ” con l’apostrofo, perché la forma è il risultato di un troncamento: “Un po’ di formaggio grazie”.

Andare “daccordo” (31%) è molto difficile se non si scrive “d’accordo”. C’è chi persino “avvolte si arrabbia” (25%) e “avvolte lascia perdere” dimenticandosi che “a volte” è meglio restare a casa “avvolti dalla coperte”. “Pultroppo” (22%) è un altro errore che purtroppo si nota spesso nei commenti della gente. Allo stesso modo molte volte capita di leggere “propio bene” (19%) al posto di “proprio bene”. E c’è anche chi il coltello lo chiama cortello e la salsiccia salciccia.

Ma se quelli appena citati sono gli errori più comuni commessi dagli italiani, quali sono invece quelli più originali? Un esempio “curioso” arriva dal settore beauty. Fare l’estetista a volte può diventare un vero stress: infatti uno degli errori che viene commesso dai clienti e che infastidisce di più le impiegate è questo: “Devo fare la ceretta al linguine” (13%) invece della forma corretta “Devo fare la ceretta all’inguine”.

È quanto emerge da un’indagine condotta da Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, su circa 1600 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, realizzata con la metodologia SWOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio online sui blog, forum e i principali social network – Facebook, Instagram, X, YouTube – e coinvolgendo un panel di 20 esperti tra sociologi e letterati per capire quali sono i principali errori grammaticali che commettono oggi gli italiani, le cause di tali strafalcioni e capire cosa è consigliato fare per ridare la giusta dignità alla nostra amata lingua italiana.

«L’italiano, inteso come lingua, è un luogo simbolico che ci accoglie al di là delle differenze geografiche, sociali e generazionali – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – La lingua rappresenta un valore da salvaguardare, una delle eccellenze del nostro Paese da tutelare e valorizzare: per farlo, occorre innanzi tutto conoscerla. Per contribuire a questo processo di valorizzazione, come Libreriamo abbiamo deciso di contribuire a far riscoprire la lingua italiana attraverso il gioco e l’esercizio mentale: abbiamo così pensato a un libro, “501 quiz sulla lingua italiana”, con cui è possibile mettersi alla prova, da soli o con gli amici, per sperimentare la propria conoscenza della nostra amata lingua italiana e allo stesso tempo allenare la mente e la memoria. Perché la lingua italiana va conosciuta e salvaguardata, in quanto capace di generare senso comunità, di appartenenza, di identità.”

Ma cosa si può fare per promuovere un utilizzo corretto della lingua italiana e avere maggior “confidenza” con le sue regole? Secondo gli esperti leggere con regolarità (66%), un’abitudine che genitori e docenti dovrebbero trasmettere già in età adolescenziale, rappresenta il primo “antidoto” all’ignoranza grammaticale. Seguono tra i consigli il riprendere l’antica ma indispensabile abitudine di scrivere a mano (43%), evitare l’uso frequente di chatbot di intelligenza artificiale (55%), anch’essi non esenti da errori grossolani, diminuire l’abuso di neologismi e parole straniere (51%) che possono contribuire all’insorgere di alcuni errori grossolani.